Федор, румяный угрюмый парень в высокой татарской шапке, посмотрел на медленно возносящееся солнце, на дымные поросли, потрепал тянувшуюся к нему яблочную выжловку и, закладывая в ружье блестящие медные патроны, нахмурился.

— Валяй!

Собаки, встряхиваясь, метнулись в кусты, зашумели. Выжловка Запевка мучительно и, вероятно, безвольно, взвизгнула.

— Жировка, — прошептал Федор, чуть закусив губу и вскинув русую левую бровь.

Он зычно покрикивал, горяча собак:

— Ай-яй-я-яй!

— Доберись, доберись, — отзывался взволнованный, забывший обо всем Сергей.

Они переходили плотную, молчаливую поросль и, внимательно разглядывая каждый куст, пугливо вздрагивали от малейшего шороха.

Сергей кружил быстро, волновался неизбежной близостью позывистого собачьего плача, напряженно, но недоверчиво ожидая его.

— Доберись, доберись,— все нетерпеливее вскрикивал он.

— Ай-яй-а-й! — хрипло и сдержанно подхватывал Федор.

Федор шел осторожно, с частыми, долгими остановками. Поравнявшись с ним, видя его татарскую шапку, напоминающую о зиме, о теплом избяном запахе, слегка успокаивался и Сергей. Опять взвизгнула Запевка. Взвизгнула и замолкла.

— Нет, не найдем, — отчаивался Сергей и вдруг, взглянув на Федора, безвольно встряхнул ружьем.

Федор склонил голову (показалось, что высокая шапка упала на вытянутые руки) и слабо откинулся назад.

Два выстрела морозно растеклись в солнечной тишине, горячо застонали собаки, и в ту же минуту послышался тонкий, уловимый лишь охотничьим ухом скок.

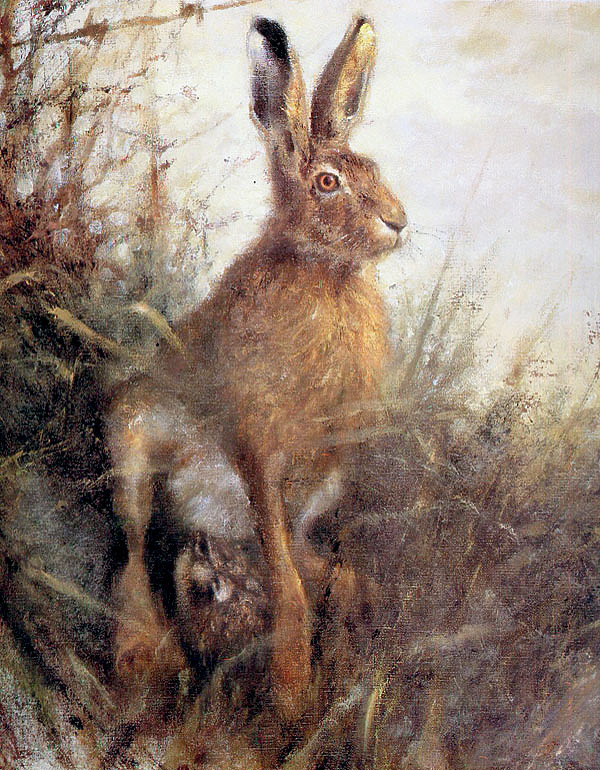

Заяц-листопадник, вскидывая задними лапами в холодных белых чулках, торопливо мелькнул на просеке, легко отбросился назад — отчаянно метнулся навстречу близкому, непрерывно звенящему собачьему стону, потом свернул и, такой же быстрый, испуганно треплющий ушами, понесся к старой, еще не остывшей лежке и вдруг резко дернулся, зашатался и остался на месте.

— Гот-о-о-в! — звучно, по-деревенски волнующе прокричал Федор.

Он не спеша подвязал зайца, закинул его за спину, сладко повел плечами, вкусно закурил и сдержанно поласкал отдыхающих, опьяневших собак. Увидев Сергея, попробовал нахмуриться: лукаво вздохнул, скупо покосился на свисавшую к патронташу заячью голову.

— Пустяковина. Маленький.

И быстро зашагал, зычно, с свистящим раскатом, покрикивая собакам.

Сергей пробирался мелочами. Изредка трубил, заслушиваясь отголосками: они плыли очень тихо, словно далекая девичья песня.

Зайцы лежали плотно и крепко. Долго безмолвствовали неутомимые собаки. И только на окраине сухой, заросшей гати, среди пышных моховых ковров, натолкнулись на пахучий, невидимыми крестиками раскинутый след. Великой мукой, невысказываемой силой страсти зазвенела языческая мольба гона.

Сергей бросился к ближайшей, уводящей на сечу дороге. На дороге столкнулся с Федором: тот стоял, сутулясь, крепко расставив ноги, осторожно приподнимая ружье.

— По красному, — шепнул он, не оборачиваясь.

— Думаешь? — с усилием выговорил Сергей.

Федор, суровый, с плотно сжатыми губами, с беспокойной левой бровью, не ответил. Только слабо повел локтем:

— Тише!

Серебряная вьюга гона сыпалась уже над сечей, над пышностью бешено колеблемых моховых ковров. Сергей выбежал на уютную полянку, встал на слиянии трех троп, прислушался и чутко насторожился: собаки вели к нему. Он пытливо оглянулся направо, налево: редкий березняк, изумрудный блеск мхов, и во мхах — далекая, плавно бегущая лисица, похожая на золотой, вздрагивающий, все увеличивающийся березовый лист.

Сергей ударил. Лисица, злобно вскидывая голову, споткнулась на перебитые лапы, опустила потяжелевший хвост... взбросилась, дрогнула и растянулась — второй выстрел осыпал ее сплошным, раскаленным ливнем...

Он долго разглядывал боковую прошву раны, мутные, стягивающиеся глаза, тонкую янтарную седину хвоста, изящную выточенность лап, а потом, не подвязывая зверя, высоко вскинул холодный, изогнутый рог и затрубил: торжественно, протяжно, с долгими, певучими заливами.

Подвалили, не прерывая гона, собаки, по капельке слизывали теплую, дикую лисью кровь. Сергей их на цепь подвязал около лисицы, тут же, в развесистых рогах ели, повесил ружье и сумку.

— Гоп-гоп! — кричал он, запрокидывая голову. Донесся такой же, родной и теплый отклик Федора.

Вместе с Федором наломали сушняку, повесили чайник. Мягкий дымок спокойно и легко ложился на зябкие березовые плечи пуховой оренбургской шалью.

Такая же лебяжье-нежная шаль расстилалась и над березами: небо туманилось все плотней и гуще, опускалось все ниже, было по-зимнему тихим, спокойным и строгим.

— Беспременно пойдет снег, — говорил Федор.

Сергей протянул руку — снежинка, засеребрясь, растаяла. Он перевел глаза на костер, потрескивающий в полумгле, и откинулся на пышные подушки благоухающей хвои.

К благословенному теплу костра чутко жались собаки. Но Федор торопил:

— Давай-ка, Сергей Павлыч, двинемся.

Он встал, прикинул ружье и прищурился — волнующе и задорно:

— Авось где-нибудь вытурим.

Опять, только глуше и сдержанней, раскатывался хищный охотничий позыв.

— А зашли мы далеко. Пора поворачивать. Надо манить собак.

Сергей затрубил. Кто-то откликнулся — таинственно и сдержанно-дружески. Вероятно, охотник. Скоро показалась породистая, на вытянутой цепи, собака, а за ней крепкий, красивый мужик с ружьем за плечами и крупным, вылинявшим зайцем на левом боку. Мужик присмотрелся и, узнав, удивленно покачал головой:

— Далеко же занесло вас, приятели!

Подойдя к Сергею, он закурил, закашлялся и подмигнул.

— Порошка, брат! — низко, с ласковой глухотой, проговорил он, разглядывая запушенно-огненную, дымившуюся от снега лисицу.

Сергей потрепал собаку, и она, встряхиваясь, широко повела хвостом: Сергей не раз ночевал в избушке ее хозяина, лесника, и целыми днями охотился с ней.

— Хороша твоя Вьюнка!

Лесник склонился к собаке, ласково похлопал ее по крутым, песочно темнеющим бокам.

— Цены нет!

Потом посмотрел на Сергея.

— А ваши гонцы где?

Федор, срываясь с места, отчаянно загоготал:

— О-та-та-та-та-та...

Сергей, предупреждая его, отвернулся, выстрелил и, держа в одной руке раскрытое ружье, другой высоко взбросил рог.

Сзывали настойчиво и долго. Наконец, впереди хрустнула сухая ветка. Сергей побежал навстречу и, показывая собаке на волнующийся, взбитый им снег, закричал с притворной страстностью:

— Ат-та-та!

Запевка, схваченная Сергеем, успокоилась не сразу: недовольно стонала, просяще поднимала глаза, порывисто рвалась из сильной, державшей за ошейник руки. Успокоившись, потянулась к соседке Вьюнке, тонко коснулась ее настороженной морды и попятилась, остро расшевеливая короткую, жесткую шерсть на спине. Вьюнка зарычала.

Две хищницы, две лесные красавицы, стояли с недвижно повернутыми друг к другу головами, сияя смуглой древностью диких и страстных глаз. Зажигай лежал между ними тревожно и чутко и, слизывая застывающий на лапах снег, изредка пощелкивал зубами.

Снег падал по-прежнему — спокойно, легко и мягко. Собирались домой. Лесник уговаривал:

— А ты останься, Сергей Павлыч: ночуешь у меня, а утром раздолье будет по порошке!

Сергей согласился, оставив с собой Запевку. Зажигая увел Федор. Пошли бором, неведомыми, глухими дорожками. Лесник обернулся.

— Обнову покажу тебе — бабу свою.

— Красивая?

— Писаный портрет.

Сергей уже слыхал об этой бабе: лесник, женившись во время поездки за хлебом, ревновал свою жену к каждому приходящему и проходящему.

— Только, грешным делом, не приревнуй, — рассмеялся Сергей.

— Ну, что ты! Я, чай, не безумный.

В сенях висели беличьи, заячьи и лисьи шкурки. В избе тонко голубели низкие оконца. На перегородке, в высохшем троицком венке, пряталось треснувшее зеркало.

Раздеваясь, Сергей заглянул в его мутную глубину: оттуда глянуло молодое, розовато бледное от мороза лицо и тихие глаза с голубоватым, как у падающего снега, отблеском.

Певуче, напоминая будильник, зазвенел самовар. Заскрипела дверь: вошла баба. В сумерках ее фигура, низко напущенный на глаза плат, затканный снежными разводами, казались в этой глуши трогательными и нежными.

Женщина вгляделась в полутьму.

— Эй, батько, ты уже пришел?

Заметив Сергея, она поздоровалась, попросту, очень радушно. Из-за перегородки тяжело вышел лесник, молодой, красивый, в голубой рубахе с распахнутым воротом, с засученными, глубоко засунутыми в карманы руками.

— Шатаешься?

Не вынимая рук из карманов, он вплотную подошел к жене.

— Где была?

Жена сняла платок, оправила волосы. Ответила все так же просто, с легким недоумением:

— А на деревне. У гостях.

Голос у нее был тихий и странно напоминал отголоски охотничьего рога. Лесник сердился, но грубость его была мягкой, походила на затаенную нежность. Он хлопнул дверью и через минуту вошел с вязанкой дров и матерым, вылинявшим зайцем.

Разожгли подтопок, по избе потянулся домовитый, зыбкий свет. Лесник, строгий, с отблесками огня на рубахе, снимал заячью шкуру, осторожно подрезая ее ножом. Сняв, кроваво вспорол алую, с покачивающейся головой тушку, вынул зеленоватые грузные потроха и, по-звериному раздувая ноздри, обнюхал их и бросил в таз.

Шкурку же натянул на две распяленные, остро сросшиеся ореховые ветви и, крепко перевязав внизу, осторожно поставил на печь. Потом сел рядом с женой у мирного, древнего огня.

Лесник подтолкнул вздрогнувшую, улыбнувшуюся жену, слегка обнимая ее.

— Вот баба так баба! Сергей Павлыч и тот загляделся.

Женщина, смущаясь, встала, отошла в сторону. Лесник смеялся и, глядя на нее, неторопливо курил.

— И в сам-деле, — повернулся он к смущенному Сергею. — Против ее ни одна девка не вытянет.

Жена отмахнулась:

— Отстань, батько!

Она собирала чай — не спеша, опрятно. Вздула маленькую коптилку. В дверь заскреблась Вьюнка. Лесник впустил, подвинул к ней таз с заячьими потрохами.

— Матушка моя, проголодалась,— тихо поглаживал он ее.

Сергей глотал горячий чай, слушал звон самовара и, вспоминая свою одинокую комнату сельского учителя, завидовал леснику, уюту его избушки, близкой и родной душе женщины...

Задремавшие собаки вздрагивали. Мигала коптилка. Гасли, сизо волнуясь, угли тихого очага. Клонило в сон.

Легли рано: лесник с женой — на широкой деревянной кровати, Сергей — на голбце. Чувствуя природную теплоту, он быстро закрыл глаза увидел набегающую откуда-то лисицу и над ней падающий снег, ровный, мягкий, непередаваемо голубой. Уснул.

Проснулся перед рассветом.. Закурил, вышел на крыльцо. На дворе к Сергею бросилась его собака, завертелась у ног и, опахивая соломенным теплом, прыгнула на грудь. Вышедший на крыльцо лесник провожал ласково.

— Ты, Сергей Павлыч, беспременно загляни в Озерки — русачки есть!

Молодой снег был душист и прозрачен. Ветра, по-вчерашнему, не было, и особая

тишина, уже зимняя, глухая, напоминавшая об оранжевых закатах и ледяной луне, заставляла любить лесную глушь спокойной, мудрой любовью. И в то же время, тревожно хотелось гона, сладкой дрожи на лазу, верного выстрела.

Сергей, осторожный, неслышный и зоркий, долго пробирался мелочами и через несколько часов, не найдя ни одного зайца (следа в лесу еще не было), выбрался на дорогу и по ней — к старой усадьбе-коммуне. Он обогнул двор, прошел в липовый сад.

Неожиданно нашел широкую раковину заячьей лежки, совсем свежую, с оставшимися в изголовье янтарными пушинками. Присмотрелся к следу: ровный, мягкий и в то же время неуловимо изящный, русачий, широко растекающийся звездными бусами вокруг душистой яблони-боровинки.

Недалеко от яблони заяц, сделав огромный прыжок, перебрался на дорогу. Дорогой шел долго, почти незаметно для глаза:

Сергей, наклоняясь, едва разбирал прозрачный слепок когтей. И только пройдя около версты, заметил легкую скидку, а вдали, в поле, взбуженного, непрерывно подкидывающегося зайца.

Сергей зататакал отставшей где-то собаке.

Она принеслась буйно, с блуждающими глазами, и погнала дико, заливисто и веселю.Теперь не уйдет, подумал Сергей. Перебегая поле, он прислушался. Гон доносился слабо, русак раскидывал огромнейшие круги, понемногу теснясь к деревне, к тихим, заваленным соломой гумнам, к меховому затишью сгорбленных овинов. Не добежав до овинов, Сергей встретил двух плывущих в облаках соломы баб.

Передняя приостановилась, посмотрела на Сергея и, показывая назад, сказала:

— А заяц только што пробег.

Сергей отдышался, вслушался в отхлынувший гон, остановился на только что простроченной тропинке, за поскрипывающим пряслом. Заяц, снова раскидывая широчайшие круги, носился полями, тихими лощинами, безлюдными, молчаливыми дорогами.

И снова, но с другой стороны, теснился к деревне: глухой голос Запевки все больше наливался металлическим звоном, все острее замораживал Сергея. Он уже мог различить досадное, переходящее в жалобу повизгивание собаки в те минуты, когда она скалывалась, и вдруг, оглох от разгульного, задорного гула на деревенской улице.

— Заяц, заяц! — отчаянно взвизгнула ошалевшая баба.

— Ай-яй-яй! — бестолково погасил ее тонкий мальчишеский вскрик.

— Держи-и-и! — зычно, заглушая мальчишек, прокатился чей-то хрипящий, бегущий бас.

Сергей с ружьем, прижатым к плечу, не трогался с места: он уже заметил ошалелого, распластанного по гумну русака. Русак выскочил из-за овина дико и шумно, в хрупком венце взбиваемой снежной пыли. Увидав Сергея, побочил, опьяняюще сверкнул золотистой, смуглеющей спиной и, неслышно подброшенный выстрелом, ткнулся в снег.

— Л-ловко, от разу! — прокричал проезжавший невдалеке мужик.

Мужик остановил лошадь, вывалился из дровней и быстро побежал, путаясь в широких полах армяка. Подбежав, поднял слабо передергивающегося русака, скосив рот, стукнул его между ушами и, восхищенно глядя на Сергея, опять сказал:

— Л-ловко!

Быстро вынеслась Запевка, бросилась к зайцу и, ловя падающую с его атласных ушей крупную брусничную кровь, гневно зарычала.

— Тише, тише!— приласкал ее счастливый Сергей и, беря зайца, взглянул на собачьи глаза. — Наш заяц, наш!

Комментарии (2)

Александр Арапов

Читая такие произведения, вдруг, вспоминаешь на сколько богат русский язык, а русский охотничий является его украшением, хотя и не всем понятным. И пусть многое не совпадает с современным пониманием этой охоты. Некоторые моменты нашего быта вообще выпали из памяти и из жизни, тем ценнее со временем становятся строки, написанные настоящим Мастером.

КСН

"Шкурку же натянул на две распяленные, остро сросшиеся ореховые ветви".

В Брянской области на границе с Украиной такая традиционная ореховая правилка для шкур называется пяльцы(пяльца).

Вот, оказывается, почему.