Вонзилась в небо телевизионная башня, белеют, словно куски рафинада, современные здания, и среди них гостиница.

Это «Кузьма» — так ласково и просто называют Козьмодемьянск.

А дальше бескрайние просторы Чебоксарского водохранилища.

Зимой здесь воют ветра и метет сухая поземка.

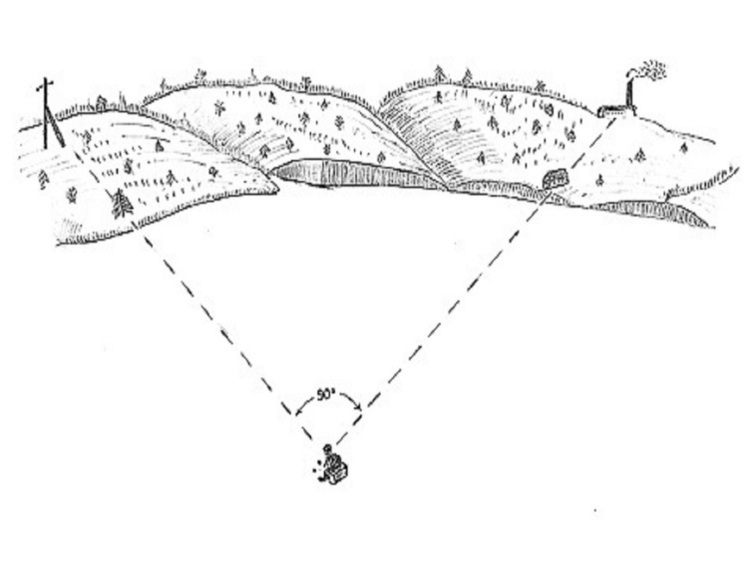

В снежную круговерть, когда видимость не более двадцати метров, можно и заблудиться без видимых ориентиров, если нет компаса.

Ширина Чебоксарского водохранилища до 16 километров.

Блуждая без направления, нагуляешься от берега до берега.

ЧЕБОКСАРСКОЕ МОРЕ

Ложе Чебоксарского моря было заполнено в 80-х годах. Причем вся масса воды площадью 2190 км² должна были плескаться в чистом без деревьев котловане длиной 341 километр, глубиной до 21 метра. Между тем целые рощи березняка, клены, осины, липы, вековые сосновые боры десятилетия стояли еще в воде и во льду водохранилища.

Высоченный дуб служил долгое время ориентиром для рыболовов, обозначая местонахождения сухого леса, на «полянах» которого ловили по льду крупную плотву, окуней, а на «дорогах» ставили жерлицы на щуку. По краю леса на свале в яму глубиной до 10 метров ловили черного судака, ставшего таким по цвету донного ила и гниющих коряг.

Дуб стоял почти посреди Волги и был виден издалека, за шесть-семь километров от церкви в выселке Коротни. Работая в те времена корреспондентом в газете, я брал интервью у чиновников, ответственных за вырубку лесов в ложе водохранилища.

— Почему леса до сих пор стоят в воде? — был мой вопрос.

Чиновники пожимали плечами и уходили от ответа. А лес и по нынешний день где-то гниет на корню, а где-то уже полностью упал на дно и догнивает. Или же был спилен и увезен на дрова местными жителями из деревень левобережья и теми же козьмодемьянцами.

Но горожанам приходилось переправлять деревья на буксире через Волгу, цепляя к моторным лодкам. Или перевозить гужевым транспортом по льду. Сейчас на старом берегу Волги леса уже не осталось. Только в протоках между островами и на мелководьях левобережья стоят еще коряжники, цепляются мормышки и блесны за ветки топляков. Это все, что осталось от лесов.

У ЖАРЕНОГО БУГРА. ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ПРОТОК

В неяркий день с небольшим морозцем бредем мы с товарищем протоками. Ищем чего-то, муторно тычась в заливчики и под обрывы. Первый восторг от встречи с знакомыми местами уже прошел. Холодно встретили эти лешачьи угодья, хоженные нами и по воде, и по льду в лучшие времена. Вроде бы все вокруг как и раньше. Изменилось другое, и от этого холодно на душе.

Вот здесь, у этого островка, шли на простую без изысков медную блесну окуни до полкило. Весело били по кивку и садились на блесенку тяжело и упористо, заставляя сгибаться хлыстик удильника. Выплеснувшись из лунки, бились окушки на льду, крепкотелые, в полосато-алом яркоцветье, и были по-неземному красивы, с пронзительно желтыми глазами навыкат и блестящими черными точками зрачков.

Сахарясь в инее, они выгибали сильные тела и оставались до последнего мужественны, как только что были азартны до безрассудства...

Сейчас по кивку изредка стучали окуньки меньше ладони да теребили мотыля ерши. Да что там ерши! Ершишки с палец! Иного и не видно, только колючки торчат из сгустка слизи, но хвост держит по-солдатски лихо и упрямо, набок. Честь отдает...

Мой товарищ Леня-маленький — мужчина под два метра, не новичок в рыбацком несчастье, но всегда себе на уме — имел отличинку-загадку до чудачества. Нередко душил меня смех неправедный при виде живого циркуля-верзилы в ушанке, стащенной, видимо, у сына, поскольку не налезала она и на Ленину макушку.

Из драной зеленой телогрейки образца 1939 года наполовину торчали длинные руки, а солдатские валенки с калошами были перевязаны полиэтиленовыми махристыми веревочками, чтобы калоши не слетали...

Леня не был беден, как церковная крыса, но почему-то считал, что на рыбалку надо надевать только самое плохое и старое. При этом товарищ брал с собой сырокопченую дорогую колбасу и водку чуть ли не из кремлевских погребов... Был к тому же Леня-маленький рассеян, «словно человек с улицы Бассейной». В его карманах всегда хранилось множество предметов, но чаще не тех, что требовались.

Вот и сейчас он старательно оттирал ершовую слизь совершенно новыми женскими колготками эротического цвета, хотя из его валенка торчала рыбацкая тряпка, развеваясь на ветру.

—Ты, Леня, прямо от любовницы на рыбалку сподобился? — замечаю я невинно. Тот делает круглые непонимающие глаза.

— Это ты к чему?

— На руки взгляни...

Леня долго смотрел то на колготки, то на тряпку, то на меня. Он был похож на старого спаниеля. Уши его сморщенной шапки бессильно отвисли, а вся нескладная фигура выражала жуткое недоумение.

Этого я уже не смог выдержать. Минут десять я смеялся от чистого сердца, чувствуя невыразимое облегчение, — как за кустик сходить. Все это время товарищ смотрел на меня задумчиво-печальным взглядом, словно отыскивая во всем происходящем какой-то непознанный высокий смысл. Наконец нервные цепи замкнулись, сигнал дошел до мозга, и Леня зашелся смехом, от которого попадали все вороны с окружающих берез, а потом поднялись на крыло и полетели восвояси, грязно каркая и разнося о нас дурную весть...

— Жене купил. В подарок. Спрятал подальше, чтобы сюрпрайз сделать, а потом, еловая голова, не нашел. Неделю искал, — словно хвастаясь, сказал Леня, отдышавшись наконец.

— Да... Голова... Еловая, — подтвердил я. Леня нахмурился и подозрительно взглянул на меня.

— Я ей потом зеленые купил...

Попив чайку, мы уныло поплелись дальше, время от времени дырявя лед парой-другой лунок. Но везде, словно рояль в кустах, заготовленный заранее, первой рыбкой был «матросик» с ладонь. День уже из водянистого белесого посветлел, налился теплым светом, идущим с высокого правобережья. Оттуда же приходили и звуки — с разбросанного по холмам города «Кузьмы».

Сродни Голливуду, помнится, выложено было раньше на холмах крупно и гордо: Козьмодемьянск. Не приходилось в последнее время мне быть в тех местах. Все больше по чапыжникам да чащобникам ноги ломаю.

Может, уже попадали с холмов голливудские близнецы? А когда-то (опять ностальгия), чтобы не ночевать на льду, приходили (если наст хороший) в гостиницу в «Кузьме». Брали номер с телевизором и отдыхали цивилизованно. И было это вполне по средствам скромному рыболову.

Тем более что стоила игра свеч. Вернувшись утром к жерлицам, снимали обычно одного-двух крупных судаков, а потом целый день здесь же ловили щуку, а совсем неподалеку от жерлиц — леща и сорогу огненноглазую больше рукавицы.

Еще помнится (тоже с ностальгией), что летали раньше на самолете Ан-2 в Юрино чехонь половить. Сейчас это доступно, наверное, только лукавому олигарху на собственном Як-42 или еще каком аэроплане. Было-было...

Так в раздумьях и с перекурами вышли мы на чистину, что к Жареному бугру ближе. Здесь как бы некий перекресток проток. Пробуем с Леней блеснить, ожидая уже привычных поклевок мелочи. Но здесь, на четырехметровой глубине, лунки безжизненны абсолютно, словно черные дыры.

Откладываю в сторону удильник с блесной и опускаю в лунку мормышку с пучком мотыля, а выше — с полукольцом мотыля на крючке-заглотыше. Мормышка не успевает дойти до дна, как вдруг кивок выпрямляется и плавно поднимается кверху. Тук! — отдается тупо в руке, а потом что-то упруго и несогласно встает в глубине, нехотя и тяжело поднимаясь ко льду.

Сорога! Литого серебра рыбина изворачивается в лунке, пытаясь уйти головой вниз, но, подхваченная рукой, бьется на льду, покрываясь снежной крошкой. Мормышка булькает в лунке и снова уходит в глубину. И опять она не достает дна. Теперь уже на мормышке «кандалы» бьется окунек, некрупный, но в довесок к сороге пойдет.

А потом кивок плавно поднимает жирная увесистая густера. Но и она, распластавшись на льду и краснея плавниками, сонно глотает воздух.

— Бросай обратно! Хватит мальков истреблять! — истошно кричит Леня-маленький, в лихорадочном нетерпении меняя снасть и опуская в лунку мормышку с мотылем: пошло дело и у него…

До самой темноты мы отводим душу в ловле сороги и окуней, словно в утешение за долгие часы холодного бесклевья...

НА ВОЛЖСКИХ ВЕТРАХ

Лет мне тогда было поменьше, чем сейчас, только с армии пришел. И глухие безлюдья тогда не избегал, а скорее приветствовал. Хорошо было мне одному вдали от городской суеты, идеологического маразма и торопливой меркантильности.

Хорошо было встречать одинокие рассветы на тихом озере в легкой тоске, граничащей с восторгом, уходить теплой тропой в падающий закат, в запахи живицы и багульника, в гул сосновых боров и тишину черных междюнных озер; просыпаться ночью в тревожное полнолуние под пристальным взглядом Селены, пришедшей из темных дней Гекаты; наблюдать в ослепительном инферно обнаженных ведьм на шабаше.

А то и Маргарита, сподвижница Мастера, спустится по лунной дорожке в лукавой наготе и ведмячьей раскосости, подмигнет эротически и пошлет подальше самой что ни на есть площадной бранью...

Да чего только ни случится, когда ты один в лесу или ледовой пустыне водохранилища несколько дней и ночей!

Со временем, когда упали сгнившие леса, рыба куда-то переместилась, и в ее поисках ушли и мы, забираясь все дальше в протоки архипелага островов. Здесь вернулась ловля щуки, нередко более удачная, чем у фарватера, брали окунь, сорога, но поймать по льду судака стало почти невозможно, как и не было в этих местах крупного леща и настоящей литой волжской сороги.

Но здесь, в протоках, гораздо тише, чем на открытой Волге и по-своему волшебно-уютно среди заснеженных лесистых островов, где бродят остроухие лисицы, чертят цепочки следов-звездочек пугливые беляки. А когда-то щерились белозубо из чащобников и волки, заглядывающие в эти не очень людные места.

И над всей этой неторопливой лесной и одновременно ледовой жизнью кружили черные вороны, каркали, завистливо глядя с сухостоин, серые вороны-ворюги, потрошащие (случалось!) рюкзаки беспечных рыболовов, склонивших буйные головы от мягкого хмеля, а то и тяжелого бодуна-головогрыза...

Хорошо, если он сидел на ящике, где бутылка обнималась с сальцом-шпиком, — там не достать...

Ночами билось живое пламя в буржуйках протопленных землянок, и тогда весь этот тесный мир был уютен и обособлен, словно бы другой мир не существовал. Это может понять только тот, кто бывал здесь.

Но однажды нам надоела эта неторопливая жизнь, пусть и с удачной, но в общем-то однообразной рыбалкой, и мы — сын Иван, товарищ постоянный Пашка и я — решили все поменять, отрицая мудрый закон «от добра добра не ищут». Мы решили вернуться на Волгу.

Вот мы и на месте. Острова сзади, а далеко справа темнеет на высоком берегу Козьмодемьянск. Пробурив лунку, меряю отцепом глубину. Три с половиной метра. Коса...

— Ну что, мужики? Проверяем?

— Давай! – торопится сын. — А ты мне удочку взял?

— Взял, взял...

Садимся рядком и сосредоточенно трясем кивками. Есть! Я вытаскиваю сопливого ерша. Это посреди Волги-то! Но вскоре начинают клевать и сорожки. Как раз на живца. Переместившись еще ближе к фарватеру, дырявлю лед лунками в поисках бровки-ската на глубину. Наконец нахожу место с глубиной шесть метров, а пробуришь рядом — сразу на восемь идет скат и десять метров. Самое место!

Выставив десяток жерлиц, иду обратно. Вскоре неподалеку от лунок, где насадку весело теребит мелочь, разбиваем нашу палатку, устанавливаем печку. Пока мы хлопочем по хозяйству, кто-то интересуется нашими сорожками-живцами.

Два флажка подняты, но живцы на месте и даже не поцарапаны. Все ясно. Где-то рядом крутится стайка мелких судачков или бершей. Цепляю на блесенку тюльку и хожу по заранее заготовленным лункам.

На одной из них — тук! Есть! Небольшой бершик на льду. Но тут приходится бросать удильник и бежать к жерлице. Алеет флажок одной из них, и видно, как быстро вращается катушка. Выждав паузу, подсекаю и чувствую живую тяжесть. После нескольких осторожных подводов ко льду беру без багра щучку килограмма на два с половиной.

А ко мне уже бежит Ванька, путаясь в полах камуфляжного плаща.

— Ура-a! Поймали.

Обычно в таких случаях кажется, что дело пошло. Но до вечера мы лишь уныло ловим все таких же сорожек и густерок.

Удивительное дело — палатка! Островок живого тепла посреди ледяной нежити. Летят искры из трубы в черное звездное небо, гудит печка, и кажется, что светится в темноте большой китайский фонарик. Огонек свечи едва пробивается сквозь брезент. Неподалеку трещит костерок, где мы готовим суп и кипятим чай.

Утром идем к жерлицам. Три флажка подняты. Старая память подсказывает, что судак тот самый, ранний, килограмма на четыре. Но время уже не то. На двух жерлицах лишь сбиты живцы, а с третьей мы снимаем еще одну самозасекшуюся щучку. Больше хваток не было.

Но выручила старая снасть — донка. И даже к лучшему, поскольку, пробурив на глубине лунки и сев рядышком, мы были вместе, вместе же пили чай, слушали приемник и смотрели на гибкие кивки, дрожащие от течения. Время от времени кивок сгибался, и на леске тяжело ходила упористая на течении густера.

Изредка попадались подлещики. Нет, не лещи за два килограмма, которых раньше если и забагришь, то никак не протиснешь в лунку. Эти были не тяжелее полкило, но все равно приходила светлая радость от нашей немудреной ловли и разгоравшегося яркого утра на рукотворном море, скованном льдом...

Комментарии (0)