Советам и наставлениям тут нет конца, старики суетятся не меньше молодых, и не потому, что надеются от своих советов увидать прок, а просто волнуется охотничья кровь, сильнее бьется вольное охотничье сердце, да вот беда, старые ноги не служат больше и с трудом таскают дряхлое тело с печки на лежанку...

Осенние полевые работы в зырянской деревушке Мадже, где я жил эту осень, подходили к концу: золотистая рожь и житый ячмень были давно сжаты, сметаны в скирды на гумнах, обмолочены; сено было тоже запасено на время осенней бездорожицы. Охотники (промышленники) уже начинали сговариваться, собираться в артели и уходить в осеннее лесованье, на промысел белки.

В этом году виды на промысел были хорошие: еще с весны в еловых лесах (по-зырянски пармы) в большом количестве появился клест, или уркай, как его называют зыряне, а появление уркая, по примeтам зырян, всегда предвещает урожай белки. Питаясь однородной пищей с белкой, крылатый уркай всегда раньше нее проведает об урожае шишек в каком-нибудь месте и появится там еще ранней весной, в то время как белка прикочует туда только летом. Вот как вестника появления белки зыряне и назвали клеста уркай (ур — белка, кай —пташка), т.е. беличья птичка.

Летом беличья шкурка никуда не годится, волос ее красно-рыжего цвета, короткий и редкий, хвост и кисточки на ушах непушисты, так что белку в это время не добывают, дожидаясь, когда она вылиняет, вычистится или выкунеет, как говорят охотники. Охота за белкой — белкованье — начинается лишь после того, как большинство белки станет «чистой», т.е. сменит красную летнюю шубку на серую зимнюю, пушистую. Это время совпадает с концом северной осени, с началом октября.

В этом году и я решил присоединиться к охотничьей артели и уйти на два месяца белковать. Артель наша была невелика, состояла из двух братьев Педэр и Микул, меня и моего товарища Михайлы-дяди, или Стука-Мишки, как его попросту называли соседи. Стук был опытный, бывалый охотник, не первый год бродил он по дебрям родного края и знал их отлично. Прозвище свое он унаследовал от отца вместе с кузницей и знанием кузнечного дела. Я был рад такому опытному, дельному товарищу, отличному знатоку лесной жизни.

Другие участники нашей артели, Педэр и Микул, также славились как бывалые, удалые охотники, приученные к лесованью почти с раннего детства.

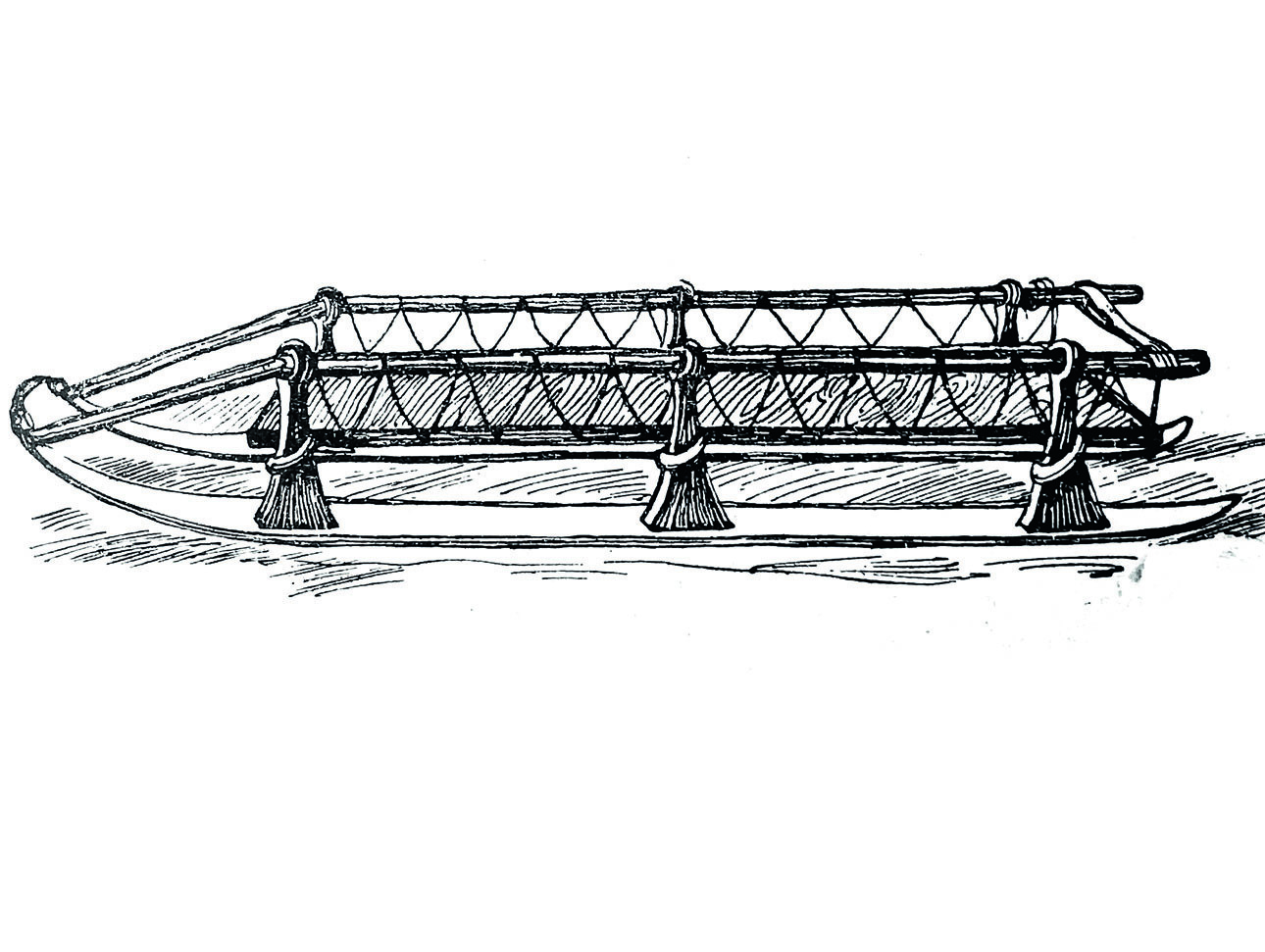

К Покрову сборы наши были окончены. Запасы провизии снесены на берег Вычегды и сложены в амбар, налажены лодки, вычищены и осмотрены ружья, оставалось только выступить в путь. Часть дороги предстояло пройти на лодках, спускаясь вниз по Вычегде до самого устья Ситбар-ю, а от устья речки до зимовья, или пывзана, планировалось идти пешком, таща провизию на нартах — особых охотничьих санках. Всего пути до зимовья было «зырянских» верст тридцать, а может быть, и больше, никто здесь их, эти версты, не меряет, а по Печоре да по Щугору считают дорогу даже не верстами, а чомкостами, т.е. расстоянием от зимовья (чома, чума) до зимовья, иной чомкост бывает 6, а иной 20, 30 и больше верст...

Медленно тянулись последние дни дома. Нетерпение мое усиливалось еще тем обстоятельством, что из охотников деревни дома оставались только мы, а все уже разошлись по тайге. Нас задержал Михаило-дядь со своими вечными неисправностями по хозяйству. Страстный стрелок и охотник, он из-за охоты постоянно опаздывал по крестьянству, кончал покос иногда в сентябре, молотьбу затягивал до Рождества и т.д. Еще отец его, Павел Стук, говаривал: «Мой Мишка время проводить мастер, работу оставит, а за чирками пробегает».

Наконец, третьего октября вечером Михайло-дядь пришел и порадовал меня, сказав, что завтра мы тронемся в дорогу. Последние дни я забросил все свои дела и почти ни о чем другом не мог думать, как о предстоящем лесованье...

Приятное возбуждение охватило меня всего, как всегда перед охотой. Когда я вышел на волю, перед банькой трещал уж костер, над огнем висели чайники, а Михайло-дядь сидел на корточках и совал в самый огонь свои заскорузлые руки. Я тихо пошел по тропинке к Ситбар-ю. В лесу было все еще очень темно, видимо, ночь и не думала уходить. Ни звука, ни шороха. Спит ли лесная жизнь, притаилась ли, заслышав шаги человека? Я умылся студеной водой и пошел обратно к костру.

— Лок чай юны (иди чай пить), — донеслось приглашение Михайлы-дяди.

— Д зик пыр (сейчас), — ответил я по-зырянски.

Скоро вкруг огня на обрубках дерева восседала вся наша компания; четвероногие помощники наши умильно поглядывали на ломти хлеба, терлись мордами о колени и ласково махали хвостами. Пока мы пили чай и закусывали, приблизился час рассвета; на востоке небо начало светлеть, ночь дрогнула и подалась на запад. Лес как будто немного ожил, по нему проносился изредка легкий тревожный гул, то предрассветный ветерок пробегал по вершинам деревьев... Надо было собираться на промысел. Охотники-белковщики ходят на промысел обыкновенно вдвоем, один из них вооружен ружьем, а другой только топором, для «выколачивания» белки.

«Выколачивать» белку приходится почти всякий раз, как собака своим лаем укажет ель, на которой затаилась белка. Осенью белка, завидев охотника, таится, т.е. очень крепко сидит где-нибудь среди густых елей и бород лишая; окраска ее шубки в это время замечательно соответствует серым тонам мха, поблеклой хвои, стволов елей, и рассмотреть ее, неподвижно распластавшуюся на сучке, очень трудно даже и острому глазу зырянина. Вот чтобы рассмотреть ее и затем застрелить из ружья, и надо «тронуть» ее, заставить пошевелиться. Для этого зырянские охотники употребляют прием «выколачивания» белки. Они сильными ударами обуха по стволу заставляют зверька покинуть прикрытие, перебежать по сучьям, перепрыгнуть на другое дерево и т.п.

Мне предстояло идти в паре с Михайлом-дядем, стрелять вызвался я, а Михайло-дядь шел только с топором, свою еще дедовскую «писшаль» он оставил в пывзане. Мы забрали с собой немного еды, небольшой запас патронов к ружью и «матку» — зырянский компас, без которого здесь редкий охотник в пасмурный день решится углубиться далеко в тайгу. Мало ли что может случиться в лесу

Зайдешь далеко, засветло не успеешь вернуться к ночлегу, и ночь заглянет в глаза где-нибудь вдали от путика. Как тут добраться до ночлега без «матки»? Ну, в ясный солнечный день никакой «матки» не нужно. Тогда охотник безошибочно определит направление: днем по солнцу, а ночью по созвездию Большой Медведицы.

Мы не отошли и четверти версты от пывзана, как послышался лай наших собак. Снежок, Ласка и Соболь отрывисто взлаивали где-то в стороне от путика.

— Ну, слава Богу, начин промыслу есть, смотри не зевай! — подбадривал меня Михайло-дядь, и мы повернули на лай; а вскоре нашли и собак.

Они стояли под большой развесистой елью и взлаивали. Иногда то одна, то другая отбегали прочь, делали небольшой круг и обнюхивали стволы соседних деревьев, потом снова возвращались под первую ель. Я встал с ружьем немного поодаль и начал зорко следить, не шевельнется ли где белка от ударов обуха, которым колотил Михайло-дядь по ели. Лайка так и впилась глазами в вершину дерева. Тук-тук-тую — гулко раздавалось в лесу. Задрожала ель каждой веткой, каждой иголочкой хвои. Смотрю и ничего не вижу, не трогается хитрый зверек.

Вдруг собаки неистово залаяли — признак того, что белка ими замечена; напрягаю зрение изо всех сил и, наконец, вижу — с еловой лапы свесился кончик пушистого серого хвоста; видно даже, как ветерок перебирает тонкие волоски, и они тихо шевелятся. Это белка не подобрала хвоста, и он ее выдал. Навести ружье и спустить курок было делом одной секунды. Белка серым комочком свалилась вниз прямо в зубы лайкам. Михайло-дядь отнял у собак белку и быстро и ловко снял с нея шкурку чулком, сделав разрезы только около губ; потом он разрубил на части тушку и отдал ее собакам. Это делается всегда в начале охоты для поощрения собак, чтобы разлакомить их мясом белки, разгорячить запахом крови; после этой подачки они горячей и усерднее ищут и преследуют зверя.

Покурив, мы тронулись дальше. Погода была на редкость мягкая, теплая; ветерок налетал только временами, гула лесного не было. Нам был издалека слышен звонкий призывный собачий лай, да и собакам нетрудно было выслеживать белок, так как их движения не заглушались, не скрадывались шумом леса, как это бывает в ветреную погоду.

Я дивился способностям наших собак, их умению выслеживать зверя, разобраться в условиях и безошибочно указать нам, на каком именно дереве сидит белка. От их зорких глаз, тонкого слуха и острого чутья ничто не может укрыться в лесу. Да, удивительными охотничьими качествами обладает зырянская лайка. Взятая несколько раз на охоту вместе со старой, молодая собака вполне усваивает свою собачью науку. Она скоро поймет, что надо лаять по самому зверю, а не по месту, на котором был зверь, поймет, как находить белку по ее «поеди» — кожуркам от шишек, падающим на землю, научится гнать белку верхним следом, т.е. преследовать ее, когда белка идет верхом, по деревьям, ловко перепрыгивая с одного на другое, иногда без остановки несколько верст.

По-разному лает зырянская собака на различных зверей и птиц. Хозяин ее всегда определит по лаю, на какую дичь наткнулся его Серко или Соболь, и начинает подбираться, т.е. подкрадываться к дичи, принимая те предосторожности, которых требует охота на данную дичь. Умная лайка скоро делает различие между тетеревом, глухарем — с одной стороны, и рябчиком — с другой. Азартно лая на первых, она тихонько повизгивает, когда найдет рябчиков, зная, что рябчик очень пуглив, не выносит ни малейшего шума, а не только громкого лая.

Тихо, не спеша пробирались мы дебрями пармы, чутко прислушиваясь, не вздрогнет ли лесная тишь от звонкого собачьего лая. Скоро мы приблизились к притоку Ситбар-ю, Кола-шору, и здесь наши собаки подняли табунок рябчиков. Опытные Соболь и Ласка легли и начали тихонько повизгивать, давая нам знать, что рябчики близко. Молодого, пылкого Снежка пришлось взять на сворку и привязать.

— Пищик-то с тобой ли? — шепотом осведомился Михайло-дядь.

Я вытащил из переднего кармашка лаза тонкую дудочку — манок на рябчика, которым охотники подражают его свисту.

— День сегодня мягкий, надо быть, рябки дойдут ходко, только понорови, не торопись, зря не ходи, не пугай, а то загонишь рябков в вершинник — ни одного не возьмешь, — щептал Михайло-дядь: ему было не по себе, что его «писшаль» осталась в пывзане.

— Ладно, знаем, не впервой!

Я зашел с другой стороны, спрятался за ель и начал прикликать: тии-ти-ти-ти...

Вскоре с другой стороны раздался ответный свист рябка, затем характерный взлет его, и рябчик сел на соседнюю ель. Спустить его выстрелом было недолго; подобрав добычу, я отправился подманивать остальных рябчиков и взял на этом месте еще три штуки. Остальные от гула выстрелов разлетелись далеко по сторонам, забились в вершинник, на прикличку не шли, хотя голос подавали. Потеряв надежду взять еще хоть одного рябчика, я вернулся к Михайле, и, отпустив собак, мы снова тронулись в путь. Белки было достаточно, то и дело наши лайки натыкались на них, и промысел наш шел успешно. Убитых белок мы затыкали за пояс, хвостами вниз, так что к обеду вокруг моего стана и у Михайлы образовалась красивая бахрома из беличьих хвостов.

В полдень мы отдыхали и закусывали на берегу Кола-шора, а после отдыха повернули назад, решив держаться к ночлегу той стороной Ситбар-ю. Одна из попавшихся нам белок оказалась очень тайкой, осторожной. Сколько ни стучал

Михайло-дядь, сколько ни выколачивал ее, она не выказывала ни малейшего признака жизни. Я начал уже сомневаться в присутствии белки именно на этом дереве и высказал свои сомнения Михайле, но он отрицательно покачал головой:

— Соболь никогда не облаивается, надо срубить елку.

В первый момент мне показалось диким рубить огромное дерево только затем, чтобы спугнуть белку. '

— Стоит ли губить такую большую ель? — попробовал было я возразить Михайле.

Но он вряд ли даже и слушал меня. Сильными, ловкими ударами топора он наносил смертельные раны могучему дереву. С каждым новым ударом ель вздрагивала вся до последней иголки, с шорохом сыпались шишки и мягко падали вниз. Наконец ель затрещала и накренилась, как бы задумалась на миг, в какую сторону падать, и вдруг с треском и грохотом рухнула. Белка в этот момент перескочила на другое дерево и сделалась жертвой моего выстрела.

При взгляде на картину разрушения, произведенного нами, мне сделалось как-то не по себе, жаль сделалось косматой зеленой ели, жаль веселой жизнерадостной белки. Я взглянул на Михайлу, но он, видимо, ни о чем не жалел, а с довольным видом затыкал белку за пояс. Лайки вертелись тут же, слизывая с беличьих трупов липкую темную кровь, в глазах их светился зеленый хищный огонек. Вспомнил я, что и отец Михайлы-дядя, и дед, и прадед, и дед прапрадеда его вели с тайгой жестокую, беспощадную борьбу, отстаивая у зеленой стихии каждую пядь своего поля, каждый кусок пищи.

Начинало уже вечереть, пора было подумать о возвращении к зимовью. Перебравшись снова через Ситбар-ю по стволу упавшего дерева, мы повернули к путику. Не доходя немного до тропинки, мы нарвались на огромного глухаря, очевидно, поднятого где-то собаками. Я выстрелил ему встречь, и птица упала, ударив меня в ноги, чуть пониже колен, да так сильно, что я чуть не опрокинулся назад. Удивлению Михайлы-дяди не было границ. Зыряне xopoшие стрелки по сидячей птице, но никогда не бьют ее налету и уменье бить влет считают чуть ли не волшебством.

— От то диво! — хлопал себя Михайло по бедрам.

— Ну, будет дивоваться-то, еще сглазишь, и удачи не будет, — пошутил я.

В этот день выстрел по глухарю был последним, так как пывзан наш оказался поблизости, и мы скоро до него добрались.

Из собрания Павла Гусева.

Комментарии (0)