(Публикуется в сокращении) Сейчас я дам объяснение этому несколько неуклюжему заглавию. Многим любителям вкусно и пикантно покушать должно быть знакомо название острого, жесткого провансальского супа, или, если хотите, южной ухи — «буйабез». В марсельский буйабез, насколько помню, включаются, кроме обычного основного навара из всякой съедобной рыбы, еще: лангусты, омары, устрицы, мули (мидии по-одесски), крабы, речные раки, морские ежи, морские звезды, морские коньки, конечности и глаза осминогого спрута, моллюски, называемые кловисс виолет, иначе томаты, лимонные корки, кайенский свирепейший перец, всевозможные пряные травы и прочие возбудительные приправы, очень много шафрана, лука и, наконец, пропасть крепкого провансальского чеснока, добрым ароматом которого пропитаны все старинные узенькие улицы древних южных городов.

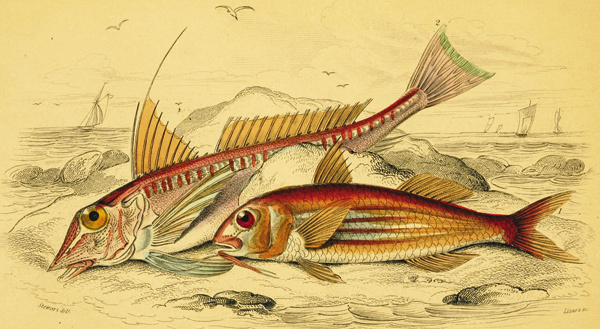

Конечно, рецепт этой дьявольской ухи может быть чрезвычайно разнообразным, но главная часть ее, без которой блюдо совершенно немыслимо, это неважная на вид белесая маленькая рыбка, называющаяся для русского уха очень странно — «раскасс».

Этот «раскасс» необычно костист. Куда нашим ершу, окуню и лещу! Все его тело кажется насквозь пронизанным мелкими многогранными кубиками, снабженными чертовским множеством острых и тонких шипов.

Я жил тогда на южном побережье Прованса, в тех местах, где древний департамент Вар омывается водами Средиземного моря, вблизи от Тулона. На вершине мыса Гурон стояла наша ветхая полукаменная, полудеревянная рыбачья хижина, вся в дырах от времени.

Таких рыбачьих кабано было множество рассеяно по морскому берегу, но ни одного хотя сколько-нибудь похожего на нашу чудесную полуразвалившуюся лачужку.

Моим ближайшим соседом на мысе (всего 50 шагов расстояние) был господин Шарте из Марселя. Имя у него было настоящее марсельское — Мариус. Приехал он в начале сентября с женой, с тремя миловидными дочками лет от тринадцати до девятнадцати и с двумя славными мальчуганами — четырнадцатилетним Фернандом и Полем (Пополем) лет семи.

Пока чистилось и проветривалось кабано — вилла в помпейском стиле, пока профессиональные рыбаки чинили собственную лодку г-на Шарте и пока они не пригнали ее в Гурон из Лаванду, где обычно зимовали все эти мелкие суденышки, живой, как обезьяна, быстрый, как уклейка в воде, маленький Поль уже успел зарекомендовать себя отчаянным рыболовом.

Но вот пришла наконец из Лаванду рыболовная лодка господина Шарте и зашвартовалась в затоне между камнями. Наступило суровое время рыбного промысла с неизбежными опасностями и строжайшей морской дисциплиной.

В эту пору мы и познакомились с г-ном Шарте, и тот с любезной охотностью показывал мне свою лодку со всеми ее рыболовными снастями и морскими принадлежностями.

Лодка была весьма вместительна, широкоребра и толстопуза. Вернее всего она подходила к типу плоскодонного баркаса. Если бы к ней пристроили свинцовый киль пудов в 100 весом, она, пожалуй, годилась бы для ловли селедки в мелководных ближайших водах; теперь же ее дно для плавучести было загружено камнями. Она была валкая, но держалась на воде преисправно и храбро.

Иногда мы с г-ном Шарте, сидя у него или у меня на крылечке вечерней зарей, когда низко над нами летали с тихим визгом стрижи, говорили о всяких рыбах и о разных рыболовных случаях. Вернее, говорил один он… Есть в мире два города, в которых все по качеству и количеству, по красоте и по вкусу в десять раз лучше, чем в прочих городах вселенной. Это Тифлис и Марсель. Напрасно я порой пытался ввернуть какой-нибудь рассказ из моей давней рыбачьей балаклавской практики, например о мелкой камсе, которую ловят сотнями тысяч, бросая на нее с высокого берега веерообразный намет; о серебряной скумбрии, о жирной кефали, о пышноцветном морском петухе, о морском ерше с ядовитыми колючками, о головастом лобане, о рыбке-султанке, по-гречески барбуни: она так вкусна, что о ней сложилась поговорка: «Кошка никогда не есть голову барбуни». Почему? — потому что рыбак сам ее съедает; об остроносой хищной пеламиде; о большой круглой камбале и о ее ближайшем родственнике — маленькой, но очень вкусной глоссе; о бычках черных и рыжих… Нет! Шарте меня очень плохо слушал и все переводил разговор на свое родное Средиземное море и на марсельскую бухту.

Но черноморская белуга пробила, наконец, и его патриотическое равнодушие.

— Сколько Вы сказали? — переспросил он меня. — Шестьсот сорок кило? Именно столько. По русскому счету — сорок пудов. Считаю пуд в шестнадцать кило: выходит шестьсот сорок килограммов с лишком.

Шарте задумался, несколько раз покачал головой и переспросил:

— Как Вы называете Вашу гигантскую рыбу? Кажется, ле белюга?

— Так точно.

Он еще раз повторил вполголоса это дикое для его слуха название и вдруг вспомнил:

— О! Это слово мне знакомо. Ле белюга! — Такая рыба действительно существует. Водится она в Черном и Каспийском морях. Отдельные ее экземпляры могли, пожалуй, через Дарданелльский пролив попасть в Средиземное море.

— Простите, я не особенно хорошо расслышал Ваше имя, когда познакомился с Вами.

— О, Куприн! Теперь моя лодка и весь мой экипаж всегда будут к Вашим услугам. Мы будем горды иметь на борту нашей скромной «Марсели» такого достойного гостя, да еще знатока рыболовного искусства. Вы наш гость, мосье! В первое утро, когда позволит погода, мы отправляемся с вами в открытое море. Не так ли? Надеюсь, что как опытный моряк вы не особенно страдаете от морской болезни?

Наконец настал день, когда Шарте-старший решил взять меня с собой в море. Приказано мне было, чтобы завтра рано, при первом слабом свете, я был уже готов и дожидался около лодки. Мне предоставили выбор снасти из богатого рыболовного материала «Марсели».

Я пришел не только вовремя, но, пожалуй, и пораньше, едва зарозовела начальная робкая тихая заря. Рыболовная артель — трое мужчин Шарте — уже спускалась вниз к морскому берегу, и гравий скрежетал под их подошвами. Мы вывели лодку из ее крошечной стоянки на свободную воду и стали рассаживаться.

Настоящая дисциплина и строгая иерархия царила на «Марсели»: папа Мариус был капитаном судна и в то же время штурманом дальнего плавания; старший сын Фернанд нес одновременно три обязанности: боцмана, матроса и младшего помощника капитана. Маленький бойкий Поль (или ласково — Пополь), еще не выслуживший титула матроса, назывался просто молодым юнгой.

Меня же капитан без всякой церемонии тут же на месте произвел в звание шкипера каботажного плавания с должностью старшего помощника капитана. Я не возражал. Да и разве в море уместны какие-либо возражения?

Капитан Шарте греб, постоянно поворачивая голову назад, к носу лодки. Юный Фернанд молча, но усердно и ловко раздроблял между двумя плоскими камнями раковинки набранных им на берегу слизняков и собирал их маленькие тельца в жестяную коробку от консервов: это была наша привада и наживка.

Мне вручили шпагатный конец от «блесны». Я даже и не подозревал, что этот аппарат, которым у нас ловят жадных и наглых щук, употребляется на юге Франции. У маленького Пополя была в руках тоже блесна, но более простого устройства: деревянная гнилушка на нитке — и больше ничего. Напрасно мы оба держали наши удочки и на воде и под водой: ни одна рыба не обратила на нас внимания.

Прелестно было то, что вся эта морская рыболовная игра разыгрывалась с глубокой верой в ее важность и правдоподобность. Я не помню, кому принадлежит это изречение: «Большие дела можно делать шутя, но играть надо серьезно». Особенно увлекательно и серьезно играл из них троих папаша Шарте, у которого уже давно начали серебриться виски. Как прилежно разглядывал он в длинный бинокль морские дали; как, постучав слегка по стеклу компаса, он неодобрительно и тревожно покачивал головой и как деловито он за воображаемые промахи шлепал свою молодую команду по упругим задушкам.

Между мысом Табак и военным сигнальным маяком расстилалось свободное тихое пространство моря.

— Вот здесь мы и начнем ловлю, — сказал капитан. Он спустил в воду на веревке большущий камень, а другой конец веревки привязал к корме: получился первобытный, но устойчивый якорь.

— Но прежде, — сказал папа Шарте, — прежде необходимо нам подкрепиться.

Закусив, начали ловлю. Удочки у Шарте и у старшего сына были донные, как и мой первобытный «самолов», но их щегольский вид, их затейливое и сложное устройство, совсем для меня непонятное, ясно говорили о том, что эти рыболовные снасти куплены недавно в английском магазине и представляют собой аппараты модерн новейшего образца, последнего крика моды.

Рыба клевала довольно часто, но, увы! — каждый раз наши крючки, вытащенные из воды, оказывались либо с нетронутой наживкой, либо совсем пустыми. Милый Фернанд спокойно и молча наживлял моллюсками и свою, и наши удочки.

Я пригляделся к их манере подсекать и, наконец, увидел свою и их ошибку. Все мы, почувствовав клев, тащили удочку из воды широким длинным и потому замедленным взмахом. И я вспомнил, что 30 лет назад совсем, совсем другой сноровке учился я у беспорточных одесских мальчуганов, когда ловил вместе с ними «самоловом» жирных бычков на молах Практическом и Карантинном и на Тендровской косе. Тогда я не держал сигнальную бечевку в руке, нет, она у меня лежала на сгибе указательного пальца, лишь слегка придерживаемая большим пальцем, и беспрестанно чувствовал легкие прикосновения внизу грузила к подводным

камешкам, и леска у меня всегда была полунатянутой. Быстрый клев жадного бычка мгновенно дает о себе знать чуткому указательному пальцу, и в тот же самый миг послушный палец делает быстрое короткое дергающее движение вверх. И… готово! Бычок — есть! Сначала тяжелеет бечевка, потом и сам нарвавшийся на зубчатое острие лобастый бычок упирается и трепещет, влекомый кверху.

Трудно было мне после долгой отвычки вспомнить и воскресить в памяти пальцев эти почти инстинктивные рефлексы. Наконец-то тяжесть бечевки и ее судорожные колебания дали мне знать об успехе. Вытянул я белую в крапинках небольшую, но тяжелую рыбку, необычайно колючую.

— О! Мосье! Поздравляю Вас! Знаете ли Вы, что эта рыба очень ценная и редкая. Называется она «раскасс».

А потом пошло и пошло… Не знаю место ли попалось нам такое уже «раскассистое» или для меня подошла пора удачи, в самом деле ко мне вернулся второй бессознательный разум, но «раскассы» так и лезли на мои крючки и ни один не уходил.

Фернанд сумел приглядеться ко мне. Он поймал одного раскасса да два мелких окунька. Папа ничего не словил. Он поглядел из бинокля на маяк и сказал, что там вывешен сигнал, извещающий о перемене погоды к буре.

«Так не лучше ли нам будет убраться своевременно? Здесь ветер мистраль и штормы в этих местах крайне опасны».

Фернанд дорогой пересчитал мою добычу. Оказалось 19 раскассов, 1 окунек и 5 каких-то маленьких голеньких рыбок. Капитан не позволил мне грести и все время называл меня «королем ловли».

Для чего, в самом деле, я не устоял перед рыболовной жадностью? Ну, привезли бы мы по одной какой-нибудь рыбке, и опять продолжалась наша невинная дружелюбная игра в морских волков…

Я так и знал, что на берегу г-н Шарте откажется от дележа добычи и заставит меня взять все, что я наловил. Но я не мог предполагать, чтобы он меня совсем списал с корабля «Марсель».

В те дни, которые мне еще пришлось прожить на мысе Гурон, трое мореходов Шарте нередко выходили в море. Я с ними кланялся, даже разговаривал. Мосье Шарте неизменно называл меня «королем ловли», но уже на борт своего судна не пригласил никогда.

А уха из чертова раскасса оказалась все-таки превосходной: жирной, вкусной и крепкой.

Комментарии (0)